上海,又跑出一家“AI+医药”领先企业!

在WAIC2025世界人工智能大会这场全球瞩目的科技盛宴上,一家扎根上海的AI+医药企业凭借硬核实力脱颖而出。不仅在顶级论坛发表主旨演讲,深度剖析行业前沿趋势,更获新华社独家专访,成为焦点;与此同时,其创新力与成长潜力获全球认可,成功跻身“人工智能+”全球最具投资价值50强企业榜单。

这家备受瞩目的企业,正是坐落于张江药谷的上海宇道生物技术有限公司(以下简称“宇道生物”)。

在AI重塑医药研发的浪潮下,宇道生物究竟凭借怎样的核心竞争力崭露头角?其背后又藏着哪些值得行业关注的破局思路?接下来,让我们一同探寻宇道生物的成长密码——

在AI与生物医药这两大科学的交汇处,总有人能架起桥梁:宇道生物(Nutshell Therapeutics)的联合创始人兼CEO沈倩诚博士,一位冷静、智慧的驾驭者。上海姑娘,85后,言谈举止间透露出一种谦逊、优雅和理性的气质,她是计算机辅助药物设计专业的博士,同时亦具有生物、化学和计算机的交叉研究背景。

宇道生物联合创始人兼CEO 沈倩诚博士

2013年,宇道生物在上海成立,历经十多年的科学积累和不懈研发,目前已成为了中国AI+变构小分子药物研发领域的头部企业,也获得了诸多看好AI+变构技术在难成药靶点领域潜力的知名投资机构的持续加码,公司至今已成功融资数千万美元。

展开全文

从公司成立伊始,宇道就瞄准了变构机制的小分子药物研发领域,虽然当时变构机制药物开发在全球范围内尚属前沿,公司却早早瞄准了这一机制在解决“难成药靶点”上的潜力以及未来必将大放光芒的前景,坚定地投入到这个领域的开发中。

与传统的小分子药物开发不同,变构机制药物结合在靶点的非常规位点上,通过调控蛋白的构象来影响蛋白功能从而发挥药物的调节作用。由于机制的特殊性,这类位点往往隐藏在靶点蛋白结构的动态变化过程中,从蛋白的晶体结构上极难发现,且没有通用的实验方法可以识别,因此非常依赖于计算方法来发现变构位点、表征变构效应、以及寻找或优化具有变构能力的小分子配体。

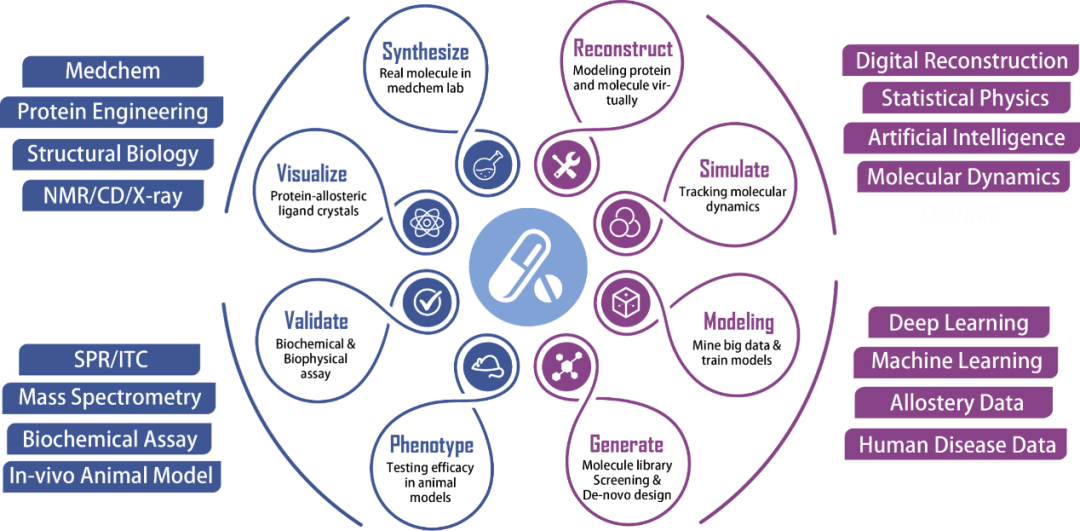

从最早期的数据库创立、机器学习方法的开发、到深度学习模型的搭建,再到AI小分子生成式模型的发展和应用,宇道建立了多种计算方法来解决变构药物的开发难题,并形成了一套自己独有的名为AlloStarTM的变构药物开发平台。通过这套技术平台的连接,人工智能与生物医药这两个截然不同的学科在同一个目标——即开发一款成功的变构机制小分子药物的指引下,终于完美地融合到了一起。

AI会让药物开发更内卷吗?为什么变构机制药物的开发需要AI?

在现代药物研发上百年的历史中,作为一个极为传统的科学工业,实验占据着绝对的主导权,化学和生物学家凭借自己多年的经验在实验室中反复设计和验证来开发药物。

但是,当“疾病靶点”这棵大树上容易摘的果子摘的差不多之后,剩下的果子就显得不太好摘,这些果子就是所谓的“难成药靶点”。宇道在利用AI做的事情,不是在容易摘的果子上去极致内卷,而是聚焦于难成药靶点的蓝海。“因此,我们公司用AI不是让做药变得更内卷,而是要用AI来做Best-in-Class和First-in-Class药物的增量。”沈倩诚说道。

那变构机制作为解决难成药靶点的利刃,又为何需要AI技术呢?沈倩诚博士从如下两个方面给出了解答:

变构机制药物的开发需要理解蛋白的动态变构效应

与传统的小分子药物开发不同,蛋白的变构位点往往残基的柔性较大,且是通过动态变化来影响蛋白的底物位点或调节其构象来发挥调控作用。但是常规的实验方法仅能获得蛋白的静态构象,需要使用计算方法让蛋白结构动起来,这里宇道拥有自主开发的基于深度学习的分子力场和对应的模拟技术,可以让蛋白结构“从照片变视频”。

变构位点的特异性较高,对应的化学空间更广

即使是结构非常相似的蛋白,它们的变构位点也可能完全不同。目前的很多小分子库主要是面向蛋白的常规位点的,化学空间比较小,因此在变构位点小分子的开发中,AI生成式模型将会大有用武之地。沈博士分享道:“在宇道的一些管线项目中,分子结构就是由AI生成的,传统上我们很多基于结构的小分子设计方法主要是对于一些已知碎片的排列组合,但现在我们自己开发的新一代AI生成式方法创造的分子,不仅其结构具有极高的创意和新颖性,而且也具有优异的活性。”

需要整合这么多不同学科,AI+药这艘大船要怎么开?

如果技术是船,那么团队就是帆。对于宇道生物这样一家横跨物理、数学、计算机、化学、生物、医学等多个“天坑”专业的公司而言,团队结构的设计与磨合,其难度不亚于技术攻关。“一定程度上,AI+药公司的壁垒在于人”,沈博士说道。人工智能和生物医药是两个完全不同的学科,背后是迥异的发展历程和思维方式。在AI的世界里充满着精确的公式和算法,而在生物医药的世界里充满了复杂的生物学机制和细节。沈博士深知这一点,她也坦言,招募并将这些思维方式迥异的顶尖人才融合在一起,是巨大的挑战。

“我觉得还是要舍得在招人这件事下功夫,即使公司发展到几十人了,我还是会自己经常上招聘网站刷简历,也给候选人打电话,碰到合适的候选人,在茶馆里聊四五个小时也要把对方聊下来。”,沈博士说,“AI+药这个领域好的人才非常稀缺。”

如今,宇道生物已发展成为了四十多人的精干团队,拥有来自人工智能、数学、物理、药物化学、生物学和临床医学等不同背景的专家。从前上海交大医学院的副教授到企业的CEO,沈博士完成了从科学家到企业家的华丽转身。这个过程并非一帆风顺,她坦言,从科研工作到潜入商海需要不断学习各类知识,而且公司在初创期的时候“其实CEO就是一块砖,哪里需要往哪里搬”。

此外,在资本市场波涛起伏的大海中,公司也需要通过规划来“削峰填谷,熨平市场的波动”,沈博士分享道,“因为做研发总是细水长流,但是资本市场确实有它的规律,所以还是需要提前仔细规划节奏,争取拉平市场波动造成的起伏”。

在张江勾勒发展蓝图

手握AI+变构核心平台技术和多项管线,宇道生物的未来图景清晰而务实。公司目前聚焦于肿瘤和慢病两大领域,布局了多个难成药小分子管线,包括变构激动剂、变构抑制剂和变构分子胶多个机制的项目。沈倩诚透露,公司的第一个管线产品,一款针对泛实体瘤的变构激动剂药物,已于今年在中美同步开展临床一期试验。

在张江这片热土上,宇道生物的故事还在继续。它不仅是一个关于技术创新的故事,更是一个关于如何用人工智能赋能传统创新药企业的商业范本。当下一个资本市场的春天到来时,我们有理由相信,早已“立住flag”的宇道生物,必将迎来更广阔的天地。

评论